2025年4月からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付け

2025年4月から、省エネ基準の適合がすべての新築住宅および非住宅建築物に義務化されます。

これまで任意だった基準が義務化されることで、居住者の快適性が向上するだけでなく、建物の価値維持や将来のエネルギー問題への備えとしても効果が期待されています。

| 現行 | 改正 | |||

| 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | |

| 大規模 (2000㎡以上) | 適合義務(2017.4~) | 届出義務 | 適合義務(2017.4~) | 適合義務 |

| 中規模 | 適合義務(2021.4~) | 届出義務 | 適合義務(2021.4~) | 適合義務 |

| 小規模 (300㎡未満) | 説明義務 | 説明義務 | 適合義務 | 適合義務 |

この基準は、建物の断熱性能やエネルギー効率を一定水準まで高めることを目的としており、地球温暖化対策や生活コストの軽減に寄与するとされています。

省エネ適合性判定を受けるためには、所管行政庁や民間審査機関に申請書を提出する必要があります。これらの手続きは通常、建築業者や建築設計事務所が代行しますが、購入者や居住者にとっても、適合基準の基本的な内容を知っておくと、建物の選定や将来的な対応の参考になるでしょう。

増改築を行う場合は?

「省エネ基準適合義務制度」は、新築住宅だけでなく、一定規模以上の増改築にも適用されます。対象となる場合には、増改築部分が省エネ基準に適合していることが必要です。ここでの「増改築」とは、建物の規模を変更するような工事を指しており、修繕や模様替えなどのいわゆるリフォームは対象外とされています。

一般的に、中古マンションにおける間取り変更や内装の更新といったリノベーション工事は、建築基準法上の「増改築」には該当しません。そのため、省エネ基準の適合義務は課されないケースが多くなります。

ただし、「増築」や「構造の一部を大きく変更する工事」など、建築確認が必要な工事で、かつ10㎡を超える規模の場合には、その部分について省エネ基準への適合が求められます。つまり、既存の専有部分を利用し、構造に大きな変更を加えない範囲であれば、省エネ基準の適合義務は発生しません。

省エネ基準適合の義務化のよる影響

制度の義務化により、建築確認の際には省エネ基準への適合性審査が行われるようになります。基準を満たしていない場合は建築確認が下りず、着工や引き渡しのスケジュールに影響する可能性があります。

そのため、事前に基準の内容を把握し、設計段階から省エネ性能を考慮しておくことが大切です。

次世代省エネ基準の概要

住宅の場合の省エネルギー基準

住宅の省エネルギー基準は、主に「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つで構成されています。外皮性能基準は、外壁・屋根・床・窓といった建物外側の断熱性能を評価するものです。

一方、一次エネルギー消費量基準は、照明や空調、給湯設備などで使われるエネルギー量を評価するものです。それぞれの内容をもう少し詳しく見ていきましょう。

・外皮性能=UA値(ユー・エー値)とηAC値(イータ・エーシー値)により構成

住宅の外皮性能とは、外壁・屋根・床・窓など建物の外側が持つ断熱性や気密性のことです。断熱性が高いほど、冷暖房の効率がよくなり、エネルギーの無駄を抑えることができます。

気密性能が高まると隙間風が減り、エネルギーのロスを抑えることができます。これにより冷暖房に必要なエネルギーを減らせるほか、光熱費の節約や環境負荷の軽減にもつながります。

住まいの「外皮性能」は、どれくらい熱が家の中と外を行き来するかを示すものです。具体的には、「UA値(ユーエーち)」と「ηAC値(イータ・エーシーち)」という2つの数値で評価されます。

これらの値には、住んでいる地域ごとに「この数値以下が望ましい」という基準が決まっています。家の性能を評価するときには、専門家がこの基準に沿って、専用の計算ツール(建築研究所が公開)を使って数値を算出します。

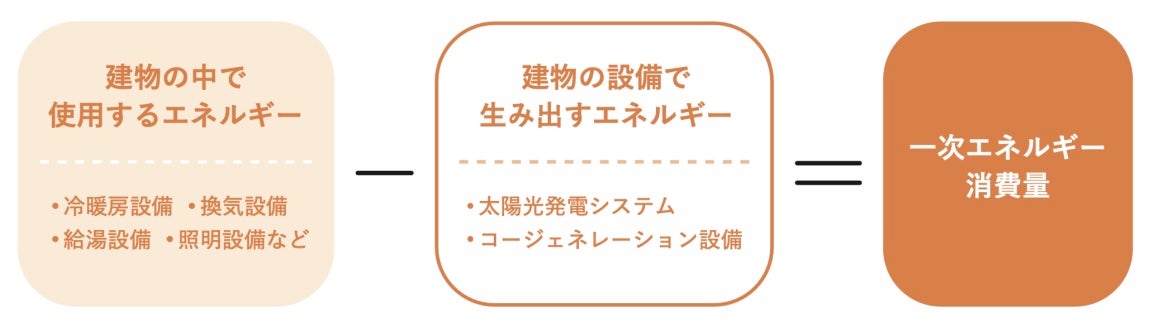

・一次エネルギー消費量=建物のエネルギー消費量から創出するエネルギー量を差し引いたもの

一次エネルギー消費量基準は、住宅のエネルギー使用効率を評価する指標です。建物で消費されるエネルギー量から、太陽光発電などでつくられたエネルギー量を差し引いて算出します。

評価の対象には、冷暖房、換気、給湯、照明、エレベーターなどのエネルギー消費が含まれています。また、省エネ型設備の導入や再生可能エネルギーの活用状況が基準達成の鍵となります。

建物がどれくらいエネルギーを効率よく使っているかは、「BEI(ビーイーアイ)」という数値で評価されます。これは、建物で実際に使うと予想されるエネルギーの量が、基準と比べてどれくらいかを示す指標です。たとえば、BEIの値が「1.0」なら、ちょうど基準どおり。「1.0より小さい(たとえば0.9)」なら、基準よりも省エネであると評価されます。

このBEIの数値に応じて、省エネ性能の「等級」が決まります。国の制度では、「BEIが1.0以下」で等級4とされ、数値が小さいほどランクが上がります。BEIの計算は、専門家がツールを使って行うもので、建築研究所のホームページではそのためのプログラムも公開されています。

| 一次エネルギー消費量等級 | 等級4 | 等級5 | 等級6 |

| BEI 数値 | 1.0以下 | 0.9以下 | 0.8以下 |

なお、国土交通省の住宅性能表示制度における省エネルギー対策等級によると、この数値は一次エネルギー消費量等級の等級4にあたります。

省エネ住宅の種類

省エネ住宅とは、エネルギーを効率よく使い、環境への負荷を減らす工夫がされた住まいのことです。ここでは、代表的な種類と特徴を簡単にご紹介します。

| ZEH住宅 | 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略。住宅で使うエネルギーを減らし、太陽光発電などで創り出すことで、年間のエネルギー収支を実質ゼロにすることを目指します。 |

| 長期優良住宅 | 長く安心して住めるよう、耐震性・省エネ性・メンテナンスのしやすさなど国の基準を満たした住宅。認定を受けることで税制優遇などもあります。 |

| LCCM住宅 | 「ライフサイクルカーボンマイナス住宅」の略。建設から解体までの過程を含め、CO2排出量をトータルでマイナスにすることを目指します。 |

| 認定低炭素住宅 | エネルギーの消費を抑える設計により、CO2排出を削減した住宅。行政から認定を受けることで優遇措置を受けられます。 |

| スマートハウス | HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)などを使い、家庭内のエネルギー使用を「見える化」して効率よく管理できる住宅です。 |

制度の施行スケジュール

省エネ基準への適合が義務になるのは、2025年4月以降に工事を始める建物が対象です。そのため、これ以降に着工する場合は、省エネに配慮した設計をあらかじめ準備しておくことが大切になります。

一方で、それ以前に着工した建物は、今回の基準の対象外となります。

改正の背景

日本は、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること)を実現するという目標を掲げています。中でも、建築分野は国内のエネルギー消費の約3割を占めており、省エネ対策の強化が欠かせないとされています。

今回の改正も、地球温暖化対策やエネルギー効率の向上を目指す取り組みの一環です。ただし、これはあくまで通過点であり、2030年には「ZEH(ゼッチ)」と呼ばれる、エネルギー収支を実質ゼロにする住宅水準の導入も検討されています。

今後は、断熱性の高い家づくりや、エネルギーを効率よく使う設備、太陽光などによる「創エネ(つくるエネルギー)」といった考え方が、より注目されていくと考えられます。

マンション購入時の影響は?

今回の省エネ基準の義務化は、2025年4月以降に着工する新築住宅に加え、一定の規模を超える増築や大規模なリノベーションも対象となります。そのため、一般的な中古マンションの購入や内装中心のリノベーションでは、現時点で大きな影響を受けるケースは少ないです。

とはいえ、日本全体が2050年のカーボンニュートラルを目指しているなかで、今後は中古住宅にも省エネ性能がより重視されていく可能性があります。たとえば、断熱性や設備の効率性によって、住まいの快適さや資産価値に差が生まれることも考えられます。

今後の制度変更や住宅市場の動きにも注目しながら、自分に合った住まいを見つけていきましょう。

「カウカモ」では厳選した中古物件をリノベーションの紹介をしています。次世代省エネ基準の詳細が気になる方は、ぜひお問い合わせしてみてください。

中古・リノベーションマンションの流通プラットフォームに関する知識をわかりやすく提供するため、カウカモ(cowcamo)で日々勉強中。築古マンションの魅力とリノベーションのメリット・デメリットについて深く学び、読者の皆様が最適な選択をできるようサポートしたいと考えています。最新の住宅トレンドや資産価値の維持に関する情報も発信していくので、ご期待ください。

日本大学理工学部建築学科卒。大手住宅メーカー勤務を経て、外資系生命保険会社に転職。住宅購入に特化したファイナンシャルプランナーとして、多くのセミナーや個別相談依頼を受ける。2021年にはファイナンシャルプランナーの育成研修・派遣を行う会社を起業し、代表就任。住宅購入に関するセミナー年間50件、個別相談は年間150~200件、累計相談件数が2000件以上の実績がある。

.jpg)