目次

- 1. 耐震性とは?

- 2. 新耐震基準と旧耐震基準

- 3. 耐震等級について

- 4. 耐震構造とは?

- 5. マンションの耐震性を確認する方法

- 6. 「耐震」はどう考えたらいい?

耐震性とは?

耐震性とは、建物が地震に対してどれだけ耐えることができるかを示す性能のことです。特に日本は地震が多い国ですので、マンション購入時には耐震性を確認するようにしましょう。

新耐震基準と旧耐震基準

日本の耐震基準は1971年の「新耐震設計法」導入以来、何度か改定されています。新耐震基準は、1981年に導入されたもので、これ以前に建築された建物は旧耐震基準に基づいています。

| 比較項目 | 新耐震基準(1981年以降) | 旧耐震基準(1981年以前) |

| 耐震性能 | 大地震(震度6強〜7)でも倒壊しないことを目的 | 中程度の地震(震度5程度)で倒壊しないことを目的 |

| 設計方法 | 建物の変形を考慮した「許容応力度計算法」や 「限界耐力設計法」 | 主に「許容応力度計算法」のみを採用 |

| 基準の適用 | 1981年6月1日以降に建築確認が出された建物に適用 | 1981年5月31日以前に建築確認が出された建物に適用 |

| 耐震診断の必要性 | 基本的に新耐震基準を満たしているため、耐震診断の必要性は低い | 安全性を確保するために、耐震診断が推奨される |

| 評価 | 震度7クラスの地震にも耐えうるとさえ、比較的安心 | 震度6〜7の地震に対する耐久度が不安視される場合がある |

上記の表のように、新耐震基準は大地震(震度6強〜7程度)でも建物が倒壊しないことを目的として設計されています。これに対して、旧耐震基準(1981年以前)は中程度の地震(震度5程度)で倒壊しないことを目的としています。

新耐震基準では、建物の倒壊リスクを大幅に減らすことができ、地震が頻発する日本においては新耐震基準を満たした建物の方が、より安全性が高いと一般的に評価されています。

ただし、「旧耐震=危険」という事ではありません。以下の表でもわかるように、旧耐震でも十分な耐震性が備わっているので、マンションの立地やメンテナンス状況など総合的な判断をしていくことをお勧めします。

耐震等級について

耐震等級は、建物の耐震性能を示す指標で、1から3までの等級があります。耐震等級1は、新耐震基準を満たす最低限の性能を示し、耐震等級2はその1.25倍、耐震等級3はその1.5倍の性能を有します。耐震等級が高いほど、地震に対する安全性が高いと言えます。

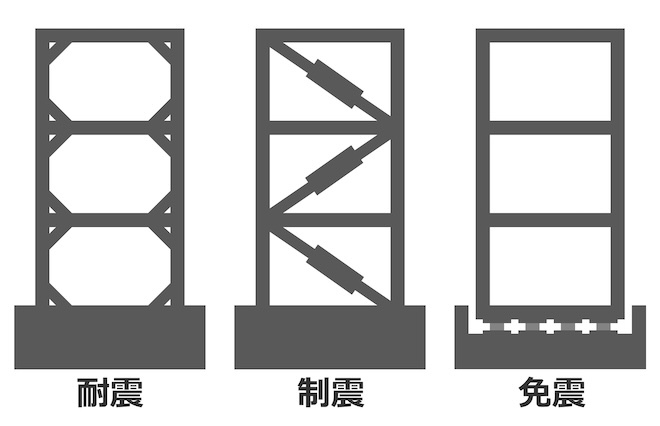

耐震構造とは?

耐震構造とは、建物が地震の揺れに対して耐えるための構造です。代表的なものには以下の3種類があります。

| 耐震構造 | 建物そのものが地震の力を直接受け止める構造で、一般的に使用されています。 |

| 制震構造 | 建物内部に制震装置を設置し、揺れを抑える構造です。 |

| 免震構造 | 建物の基礎部分に免震装置を設置し、地震の揺れを吸収する構造です。 |

それぞれの構造にはメリットとデメリットがあるため、マンション購入時にはどの構造が採用されているかを確認することが重要です。

マンションの耐震性を確認する方法

マンションの耐震性を確認するには、まず建築図面や構造計算書などの書類をチェックします。これらの書類には、建物の構造や使用材料など、耐震性に関する重要な情報が記載されています。建築年数も確認ポイントですが、実際にマンションを訪れ、建物の外観や内部の状態を確認することも重要です。

次に、耐震診断の結果や耐震補強の履歴があるかをチェックします。さらに、不動産業者や管理組合に対して、具体的な質問をすることも重要です。例えば、「この建物は新耐震基準を満たしていますか?」や「耐震補強はされていますか?」「地盤は?」などの質問をすることで、安心して購入を進めることができます。

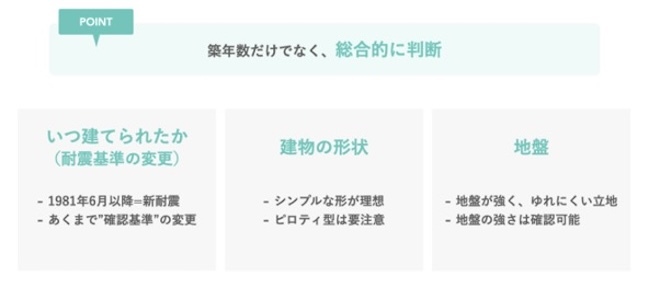

「耐震」はどう考えたらいい?

耐震性は、マンション購入を考える上で非常に重要なポイントです。築年数が古いから、と一概に判断するのではなく、多角的な視点から判断していきましょう。そして自分や家族の安全を守るためにも、耐震性に関する知識を深め、賢いマンション購入を実現しましょう。

取材・文・撮影:cowcamo