中古マンションを購入し、楽しくリノベ暮らしをしているお宅へ訪問インタビューさせていただく「リノベ暮らしの先輩に聞く!」。

今回は “回遊性” をキーワードに、44.5㎡という限られた空間をフルリノベーションで豊かに再編集したご夫婦の自邸を紹介。

舞台は、北千住に建つ築34年(取材時)のマンションの一室。足を踏み入れると、木を基調とした温かみのある空間が広がっていた。

迎え入れてくれたのは、建築家の石村大輔さんとデザイナーの石塚理華さん。おふたりからこの家の住まい手、そして造り手視点でのお話を伺っていこう。

左から石塚さん、石村さん。設計は石村さんと根市拓さんが主宰するIshimura+Neichiが手掛けた。

■好循環を生む回遊性

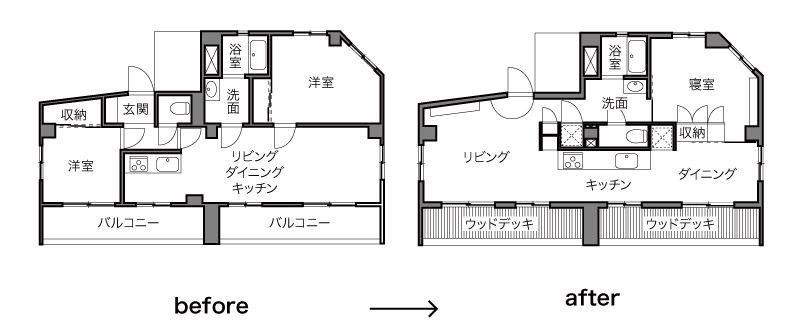

フルリノベーションを前提に、職場へのアクセスがいい北千住エリアで物件を見つけたおふたり。まず課題となったのは “狭さ” と “細長さ” だったと振り返る。

石村さん:この部屋は最上階に位置していて、下階の部屋と比べてすごく細長い造りになっているんです。そのうえ44.5㎡と決して広くはないから、めちゃくちゃ住みづらそうだったというのが正直な印象で(笑)

石塚さん:もともと2LDKだったんですけど、個室はベッドが入らないくらい狭かったり、なぜかキッチンには冷蔵庫を置く場所がなかったりね……

リノベーション前。リビング側からキッチンを見る。奥には小さな個室がある(画像提供:Ishimura+Neichi)

こうした規模の物件には、一般的な “nLDK” の間取りを当てはめても、どこかが狭くなったり、無理が生じがちだと話す石村さん。

今回その解決策として導き出したのは、単なる通路としての廊下をなくすことだった。部屋と部屋が直接繋がる回遊的な間取りとすることで、廊下による面積のロスを抑えたのだ。

リノベーション後。奥にあった個室の壁は取り壊し、キッチンを住まいの中心に据えた。石塚さんの『木の温もりを感じたい』という希望から、天井や壁の一部はラワン合板仕上げに。

百聞は一見に如かず、まずはぐるっと一周この住まいを巡ってみよう。無駄のない空間の使い方がきっと伝わってくるはず。はじめに玄関をあがって、キッチンへ。

キッチンで繋がるリビングダイニング。スッと視線が抜けるため、空間を広く感じられる。

石村さん:このキッチンはある意味廊下なんですが、単なる通り道にならないように、幅にゆとりを持たせたのがポイントです。そうすることで、ふたり一緒に料理がしやすい作業スペースとして、そして植物たちを飾るスペースとしても使えるような場になりました。

ほどよい距離感のダイニングキッチン。対面式でなくともコミュニケーションが取りやすい。

ダイニングは寝室兼ワークスペースへと続く。

寝室にはリモートワーク主体の石塚さんのデスクと、事務所での作業が主体の石村さんのサブデスクが。

左・寝室に隣接する洗面スペース。トイレや浴室といった水回りを集約している。/右・洗濯機置き場の扉を開けば、目隠しとして奥の玄関と仕切ることもできる。

石塚さん:妹が泊まりに来てお風呂に入りたいなんてときには、洗面スペースは洗濯機置き場の扉で区切って使ってもらっています。

廊下がないデメリットはクローズドな場所を造りづらいことなので、そのあたりは適宜対応できるように。

洗面スペースを抜けるとリビングに戻ってきた。取材当日は生憎の天気だったが、家全体がとても明るい。

小さな積み重ね

“回遊性” によって、スペースを効率的に使った明るく風通しのよい空間となった石村邸。このリノベーションのミソとなったのは、間取りの他にどんなことがあるだろうか。

こだわりのポイントを伺うと『たくさんあるけど、どれも地味なんですよ』と笑う石村さん。心地よい空間づくりは、きっと地道な積み重ねから。そのひとつひとつに迫っていこう。

■インテリア然としたキッチン

石村さん:キッチンは既製品をポンと置くんじゃなくて、インテリアとしてこの場に馴染むものにしたかったんです。

と話す通り、キッチンはボックスのようなミニマルなシルエットが特徴的。生活感の薄いスッキリとした印象だが、使い勝手はいかほどだろうか。

キッチン腰壁は玄関扉と揃えて深緑にカラーリング。ニッチには調味料やお酒などの消耗品をまとめて収納。

石村さん:もちろん一番重要なのは、いかにストレスなく使えるかです。妻とは対話を重ねて、使い勝手と見た目のシンプルさが両立できるようなデザインを目指しました。

石塚さん:よくある吊り戸棚って私の身長だと使いづらいとか、どこに何があるか忘れちゃうからストックするものはすぐ見えるところに置きたいとか、今までの生活から実感したことを落とし込んでもらいました。キッチン自体の幅が3mもあるから広さは十分ですし、実際すごく使いやすいですよ。

キッチン下部には収納を充実させたほか、ビルトインの食洗機やゴミ箱置き場を設けた。冷蔵庫や電子レンジといった家電類は、ニッチに納めてその存在感を和らげている。

左・コップ類をサッと見栄えよく置けるウォールシェルフ。『水をよく飲むんですけど、いつもコップの置き場に困っていて(笑)」と石村さん。/右・コンセントやスイッチのパネルはタイルと同じ大きさに。こうした細かい心遣いがキッチンに生まれがちな生活感を薄めてくれる。

なんでも石塚さんはここでオンラインミーティングをすることも多いそう。使い方が “料理” に限定されないのは、キッチン然としない佇まいのおかげだろうか。『キッチンに花を飾ろうと思ったのもはじめてで……』と話していたのも印象的だった。

■居心地の良い光を

さて、ここまでの写真を見て、天井にシーリングライトやライティングレールといった照明設備が付いていないことに気づいただろうか。

実は上部のスリット内にライン照明が仕込まれ、間接光で柔らかく室内を照らす照明計画となっているのだ。これには天井面をスッキリ見せるだけでなく、実用面での狙いもあるのだという。

スリットから間接光が。

石村さん:ダイニングテーブルなんかは特にそうだと思うんですが、照明の位置が固定されると、家具を置く場所も自然とそこに合わせる形になりますよね。うちの場合はもっとその辺りをフレキシブルに考えられるように、あえて引っ掛けシーリングを表に出していないんです。

足りない部分は必要に応じて照明を増やしていくイメージで、上部のスリットの中に電源を仕込みました。

ペンダントライトはスリット内部に設置された引っ掛けシーリングに接続されている。天井はラワン合板仕上げなので、ハンギング用のフックが打ちやすい。

至る所に照明が配置されている石村邸。一点よりも複数の光源で部屋を照らした方が、室内に奥行きが生まれるそうだ。『スリットの中は本やIoT家電の置き場としても便利』と石塚さん。

左・ここで壁面にもご注目。光沢のある仕上げによって、室内の光を柔らかく拡散している。明るさを演出する手段は照明だけに限らない。/右・施工風景。壁に塗った石灰クリームを磨く石塚さん。乾く前に軍手で磨くと、光り輝く仕上がりになる。左官工事は職人さんに素人でも施工しやすいやり方を考案してもらったそうだ。(画像提供:Ishimura+Neichi)

リノベーションを終えて

こうした小さな工夫の積み重ねによって、快適な暮らしを実現できたと語っていたおふたり。改めて家づくりを振り返っての感想を伺ってみた。

石塚さん:あんまり設計がエッジーすぎると将来ここを売りにくくなるとか、寝室はもっとちゃんと区切れるようにしたいとか、実は揉めたことも結構あって(笑)。

でも、そんな風にぶつかり合いながら、ふたりがどんな生活を送りたいかをじっくり考えて家づくりができてよかった。

フレキシブルさを意識したというリビング収納。『もっと物が少なくなったらカーテンを取って “見せる収納” にしてもいいし、もしミニマリストが暮らすなら棚板を外して収納ごとなくしたっていいんです』と石村さん。

石村さん:最初、寝室はカーテンで区切ればいいじゃんって考えてたんですよ。でも将来子どもができたら部屋が明るすぎると夜泣きしちゃうとか、ふたりで話し合ううちに解像度が高まったことがたくさんあって。

それから『僕たちが引っ越して、ひとり暮らしの方が住んだら?』みたいな話もして、ある程度フレキシブルに使える部分があるといいよねって考えが出てきたんですよね。

そういう対話を繰り返したおかげで、“かっこいいけど住みづらい” を超えた住まいが出来上がったんじゃないかと思います。

おふたりの暮らしぶりはこちらのインスタグラムアカウントで発信中。最近ワンちゃんをお迎えしたそうだ。

―――――物件概要―――――

〈所在地〉千住

〈居住者構成〉2人家族+犬

〈間取り〉1LDK

〈面積〉44.5㎡

〈築年〉築35年(取材時)

――――――設計――――――

Ishimura+Neichi

ライティングルーツファクトリー(照明計画)

Style tec(調光システム)

――――――施工――――――

LRF(建築・電気)、佐々木工務店(内装)、きむらでんき(空調)、ヨネザワ(家具・建具)、小宮左官工業(左官)、川崎設備工業(設備)、アトムカンパニー(床材)、青木タイル工業所(タイル)、nks(金物)、オスモ&エーデル(塗装)、PASSIONE(照明器具)

>あなたもカウカモで一点ものの住まいを探してみませんか?

>ほかの方のリノベーションストーリーはこちらからcheck!

取材・文・撮影:本多 隼人