建築家による名住宅を、MOSAKI・田中元子が訪れる。

長く続いていく暮らしの断片を捉えた小さな物語。

第3話をお届けします。(今までのお話はこちらからどうぞ。)

灰色の大きな建築をつくるひと。私は林昌二さんのことを、そんなふうに誤解していた。実際、林さんは日建設計の副社長まで勤め上げ、竹橋の「パレスサイドビル」を筆頭に、「ポーラ五反田ビル」、「三愛ドリームセンター」など挑戦的な建築を次々と世に送り出した。

そんな林さんが亡くなったのは、2006年のことだった。

亡くなる直前までの数年間は、長年連れ添った妻であり著名な住宅作家であった林雅子さんというかけがえの無いパートナーを失った後で、林さんはひとり、失意のなかにあった。

「私たちの家」と名付けられた、この家で。

主を失い、荒れた家。

「私たち」は、ついにどこにもいなくなった。

その後、家主を失ったこの家の新しい住まい手を探して、林さんの友人・知人たちは奔走した。安田さんもその中のひとりだった。しかし、数年間経ってもなかなか見つからなかった。

見かねた安田さんは考え抜いた末、林昌二・雅子さんの自邸を改修して移り住むことになった。

安田さんは林さんと同じ日建設計に勤めた経験を持ち、大学の先輩後輩の関係でもあって、年齢の離れていたふたりは、遠い師弟関係にあった。新入社員のときにこの家にも招かれたことがあったし、林さんの本「林昌二の仕事」をつくる手伝いのとき、時折打合せに訪れていた。

しかし「私たちの家」と安田さんは、こうして再び、巡り会った。

「いやあ、今でも不思議な思いですよ。最初は地に足がついていないという感覚でした。でも、なんでしょうね、住まうということについては、多少ですがだんだん慣れてきました(笑)。」安田さんがこの家に住み始めて、3年が経つ。

ああ。足を踏み入れた瞬間に、大事なことがすべて、伝わってくるようだった。玄関を開けたらすぐ、視界には手入れされた緑々しい庭が広がった。

そこはリビングだが、掃き出しの大開口で、その時ガラス戸がすべて、開放されていた。一緒に庭を眺めながら、安田さんは「今日はたまたま花が咲いていないけれど、今が一番いい新緑の季節ですね」と言った。

よく晴れていた。建築が全身で、私たちを迎え入れてくれているようだった。

誰かの家に初めてお邪魔するのは、いつだって緊張する。だけど、すぐに木々の息吹をたっぷりと含んだそよ風が、こころの糸を解いていくように、身体を撫でていった。

庭と室内がひとつながりになった空間で、私はしばらく、玄関から一歩進んだだけの場所を、動けずにいた。光景が素晴らしかったし、緑の薫りも気持ち良かった、だけど何よりも、この空間が、いきいきと愛されていることが伝わり、それに感銘を受けていたからだった。

そういうことは、何も聞かされなくても、身体が瞬時に理解するものなんだな、と思った。

リビングから右手に進むと、奥まったところにぐっとこじんまりとした印象のダイニングキッチンがある。

ここでは横長の窓辺から庭を望むようになっており、さっきまでのリビングからの光景とはまた違った楽しみ方ができる。

既存のアーリーアメリカンスタイルのキッチンも素敵だったが、今回の改修によってすべてが一新された。ダークな色味の吊り戸棚を含めて、全体が明るい素材へ変更された。対比的に床とキッチン天板の水平面は黒。

アトリエの代表であり、インテリアコーディネーターでもあるみどりさんは、「たぶん、林夫妻は、昼間それぞれの事務所で働いていて、夜中事務所から帰ったときのくつろぎ空間として考えていたはず。新しい住人としては昼間の時間帯を大切にして、ソファの生地も太陽光に映える明るいターコイズ色に変えました!」と明るく笑った。

テーブルの高さなど、いろいろ自分たちにフィットさせたいけれど、まずはこの建築の個性をつぶさないことから考える。その基本的な方向性は、安田さんご夫婦で共有しているようだ。なんだか、ふたりの間に、手のかかる子どもができたようだった。

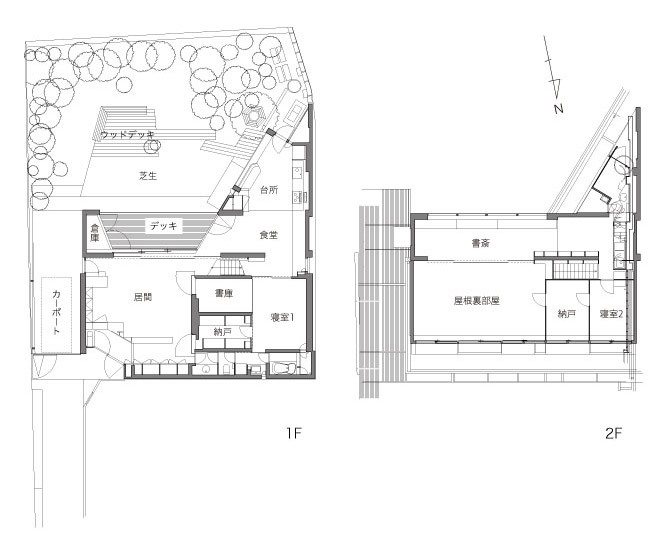

小さな建物のはずだが、巧妙に入り組んで、どの場所に居ても外光を感じられるくらい開口が多く、開放感があった。

1階のお風呂にも天窓があった。既存の風呂桶から、安田さんのデザインによるものに変えてあり、かつてよりもゆったりとした入り心地になっている様子だった。2階にはジャグジーと小さなサウナまでがあって、安田さんは「林さん、サウナがお好きだったみたいでね」と笑った。

林さんって面白い人だな、と私は思い始めていた。セオリー通りの真面目な家なんかではなく、ましてや灰色ではなく至ってカラフルで、だって気持ちいいから、だってこう過ごすのが好きだから、という、自分たちの本能や気分が大事にされているようだった。それを実現する巧妙さに脱帽するとともに、なんだか微笑ましかった。

住宅は雅子さんの仕事という印象があったが、この家は昌二さんが主体となって設計されたという。そして安田さんは「ほらね」と資料を見せてくれた。

大学ノートに描かれた学生時代のスケッチ集には、間口と奥行きの異なるさまざまなタイプの住宅プランから、この家の設計図に至るまで、林さんが「住宅」という最も根源的なタイプの建築と真っ直ぐに向き合ってきた手の痕跡が、まざまざと残されていた。

2階へ上がる階段をあがりくるりと左へまわり進むと、うわあ、と声が漏れた。

1階リビングの上にあたる部分は、赤い部屋だった。赤い部屋。それ以外に何と呼ぼう? 「雅子レッドと呼ばれてまして、林雅子さんの設計する住宅には、どこかにこの赤が使われていたのです」。

赤い天井は、北から南に向かってグーンと傾斜しており、デスクのような「立ち暮らし」の家具はない。そこはあくまで、床に近い活動だけをする場になっている。

ここでも南側に大きくハイサイドライトが開けられていた。みどりさんは「夜、ここに寝転がってね、月を眺めているのが、とっても気持ちのいい時間。」と弾む声で教えてくれた。

赤い部屋の手前、南側には横長窓に沿って仕事のできるデスクが設えている。

実は、2階から1階へ降りる階段に設えられた隠し扉を閉じると、2階は出口のない空間となるようにつくられていた。

安田さんは「建築家だった林夫妻にとって、ここは仕事を一切持ち込まないで、大好きなクラシック音楽を誰にも気兼ねなく鑑賞できる、まるで別荘のようなくつろぎの空間だったのではないでしょうかね」と語った。

屋上に出る。小石川の一等地だが、背の低い建物だから、庭の他にはほとんどマンションの壁と空で、高地から見渡すような眺めではない。

安田さんは近くのマンションを指さして、「この家のⅡ期工事が建った当時、まわりは平屋か2階建てでした。お隣がマンションに建て替えるとき、その地主さんはここの家に陽がさすようにわざわざ正面の南側を大きく開けてくれるなど近隣に対してとても暖かい配慮をしてくださったそうです」。

林さんは、隣の家で生まれ、ここに家を建て、仕事場までは徒歩で通い、この家で亡くなった。お互いの近隣への配慮は、昔からの長い長いご近所付き合いもあってのことだった。

家をシェルターに例える人もいる。機械と言った人もいる。いずれにしても、人間よりも強くあり、人間を守るものだと思われてきた。

だけど、林さんの亡き後、この家は弱々しく、在り方に困っていた。もしかしたら、壊される道もあったかもしれない。しかし、安田さんご夫妻をはじめとして、結局みんながこの家を守っている。

安田さんの手のかけ方、住まい方を見ていると、ーから自分の家ではないからこそ、誰かの家だったからこその愛し方があるのだ、ということを知った。

おまえ、しあわせなやつだな。

私は聞こえない声で、コンクリートにつぶやいた。ふんわり満足げに、笑っているように見えた。

■家の略歴

「小石川の住宅」(旧林昌二・林雅子邸「私たちの家」改修)

原設計:林昌二・林雅子、改修設計:安田幸一、改修竣工年:2013年(Ⅰ期:1955年、Ⅱ期:1978年)

東京都文京区に林昌二・林雅子の自邸「私たちの家」が、竣工したのは1955年。そのⅠ期工事以降、改修を繰り返し、Ⅱ期の1978年に大規模な増築が行われ現在の姿となった。共に建築家だった夫婦が、ウィークデイと週末の生活を切り替えられる工夫が随所に込められている。2001年に雅子さんが、2011年に昌二さんが亡くなられ、安田さん夫婦が改修を行った上で、2013年から安田さん夫妻が住み継いでいる。

■建築家の略歴

安田幸一(やすだ・こういち)

1958年神奈川県生まれ。1983年東京工業大学大学院修了。1983〜2002年日建設計勤務。1989年イエール大学大学院修了。1988〜1991年バーナード・チュミ・アーキテクツ・ニューヨーク事務所勤務。2002年東京工業大学大学院准教授、安田アトリエ設立。2007年同教授。http://www.yasudaatelier.com/

>「名住宅の時間」今までの物語はこちら

1話:家と主の、愛の関係「中心のある家」

2話:時を重ねてなお、さわやかに「チキンハウス」

取材・文:mosaki・田中元子/編集:mosaki・大西正紀/撮影:cowcamo